最新記事 by J-REC公認不動産コンサルタント 大友哲哉 (全て見る)

- 地図上のデータだけでは見えない「確実性」を拾いに行く:ステップアップ・ケーススタディー講座開催報告 - 2026年1月30日

- 会社に依存しない未来を設計する。伊香保温泉・資産形成合宿レポート - 2025年12月1日

- 10/26開催報告:鉄骨4階建て賃貸併用住宅から「資産の全体像」を学ぶ - 2025年10月27日

2025年の建築基準法改正を控え「アパート建築のコストが増える?」「計画が遅れるのでは?」とご不安な初心者大家さんへ。

本記事では、法改正で具体的に何が変わるのか、特に影響の大きいデメリットを分かりやすく解説します。

さらに、そのピンチを「資産価値の高い物件」を建てるチャンスに変える3つの秘訣と、今すぐやるべき具体的ステップまでご紹介。漠然とした不安を解消し、自信を持って計画を進めるための知識がここにあります。

1.【結論から解説】2025年建築基準法改正で、あなたのアパート建築計画はどう変わる?

「2025年の建築基準法改正で、アパート建築のコストが上がるらしい」。

そんな話を耳にして、これから土地を購入し、アパート建築で「誰の都合にも左右されない人生」への第一歩を踏み出そうとしているあなたは、漠然とした不安を抱えているのではないでしょうか。

ご安心ください。

その不安は、情報が整理できていないことから来ています。

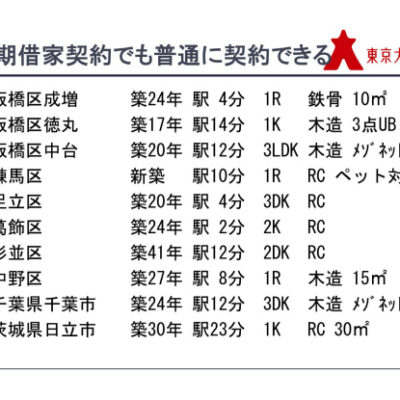

私の研究会「東京大家塾」に参加される初心者の方からも、全く同じ質問を数多く受けてきました。

法改正は、確かにあなたのアパート建築計画に大きな影響を与えます。

しかし、それはデメリットばかりではありません。

物事には必ず二つの側面があります。

コストパフォーマンス(コスパ)やタイムパフォーマンス(タイパ)が悪化する側面もあれば、リスクパフォーマンス(リスパ)を改善し、長期的なリターンを高めるチャンスにもなり得るのです。

この記事では、まず最初にあなたが最も知りたいであろう「結論」からお話しします。

この記事を読み進めることで、法改正という漠然とした不安が、具体的な「打ち手」に変わっていくでしょう。

1-1. 初心者大家さん必見!法改正のメリット・デメリット早見表

複雑な法律の条文を読む前に、まずはこの法改正があなたのアパート事業に与える影響を、一枚の地図のように眺めてみましょう。

私がいつもクライアントにお見せしている、メリットとデメリットの早見表です。

| 観点 | ▲ デメリット (短期的な影響) | ★ メリット (長期的なベネフィット) |

|---|---|---|

| コスト | 構造計算や省エネ対応で建築費が増加する。 (審査手数料、追加の建材・設備費など) | 省エネ性能の高さが光熱費削減に繋がり、入居者に選ばれる理由になる。 |

| 工期 | 構造審査が必須となり、確認申請にかかる期間が延長する。 | 設計の自由度が上がり、木造でもデザイン性の高いアパート建築が可能になる。 |

| 物件価値 | 小規模なアパートでも、これまで不要だった手間と書類が増える。 | 建物の安全性が公的に証明され、資産価値や金融機関からの融資評価で有利になる可能性がある。 |

どうでしょうか。

確かに、目先の「コスト」や「工期」といった面では、手間が増えることは避けられません。

しかし、長期的な視点で見れば、あなたの建てるアパートが「より安全で、より快適で、より価値の高い」ものになる、という側面が見えてきませんか。

重要なのは、この変化を単なるコストアップと捉えるのではなく、高品質な物件を市場に供給する好機と捉える視点なのです。

1-2. なぜ今、法律が変わるのか?「省エネ」と「木の活用」が国の大きな目標

「そもそも、なぜ今になって法律を変える必要があるんだ?」

そう思われるのも当然です。

この背景を理解することが、法改正を乗りこなす第一歩になります。

今回の2025年 建築基準法 改正の根底には、国が掲げる非常に大きな目標があります。

それは「2050年カーボンニュートラル」の実現です。

少し難しい言葉ですが、要するに「地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を、全体としてゼロにしよう」という世界的な取り組みのことです。

そして、この目標を達成するために、建築業界には2つの大きな役割が期待されています。

- 徹底した「省エネ」

日本のエネルギー消費の約3割は、私たちが日々過ごす建物で使われています。

そのため、新しく建てる全ての建物に高い断熱性能や省エネ設備を義務付けることで、国全体のエネルギー消費を大きく減らそうとしているのです。 - 積極的な「木の活用」

木は、成長過程でCO2を吸収し、炭素として内部に貯め込んでくれます。

木造建築を増やすことは、いわば「街に森をつくる」ようなものなのです。

これまでの規制を合理化して、もっと木材を使いやすくすることも、この法改正の重要な目的なのです。

つまり、今回の法改正は、私たち不動産プレイヤーに対する単なる「規制強化」ではありません。

社会全体の大きな目標達成に向けた、いわば「ルール変更」なのです。

この大きな流れを理解すれば、法改正への対応が、将来にわたって価値のある投資であることが見えてくるはずです。

1-3. 知らないと計画が狂う!「2025年4月1日」が運命の分かれ道になる理由

では、あなたの建築計画は、この新しいルールの対象になるのでしょうか。

ここが最も重要で、絶対に間違えてはならないポイントです。

結論から言います。

運命の分かれ道になるのは、「建築確認申請」を役所や指定確認検査機関に提出する日です。

2025年3月31日までに申請 → 旧ルールが適用

2025年4月1日以降に申請 → 新ルールが適用

たった一日の違いですが、この差は非常に大きい。

実際に私のクライアントの一人は、このデッドラインを意識して、設計士さんと急ピッチで計画を進めています。

なぜなら、新ルールの対象になることで、これまで不要だった構造計算書の作成や省エネ性能の計算が必要になり、結果として数十万円から、規模によっては数百万円の追加コストと数ヶ月の工期延長が見込まれるからです。

ここで初心者が最も勘違いしやすいのが、「着工日」や「完成日」ではない、という点です。

あくまで「申請日」が基準となります。

「4月からの工事だから新ルールかな?」などと自己判断するのは非常に危険です。

あなたが今、建築会社や設計士と打ち合わせを進めているのなら、真っ先に確認すべき質問はこれです。

「私たちの計画は、いつ建築確認申請を提出する予定ですか?」

この答え次第で、あなたの事業計画、資金計画、そして融資のスケジュールまで、すべてを見直す必要が出てくる可能性があるのです。

はい、承知いたしました。

ご指定の条件に基づき、目次構成「2. まずは押さえたい!法改正で増える「手間」と「コスト」の2大デメリット」の記事本文を作成します。

2. まずは押さえたい!法改正で増える「手間」と「コスト」の2大デメリット

先の章で、法改正の全体像とメリット・デメリットの早見表をお見せしました。

「デメリットがあるのは分かった。でも、具体的に何が、どう大変になるんだ?」。

きっとあなたは、そう思っていることでしょう。

不確実なことこそ、事業計画における最大のリスクです。

そこでこの章では、あなたが最も不安に感じているであろう「デメリット」の部分、つまり「手間」と「コスト」の増加について、具体的に解説していきます。

私のクライアントからも、「一体いくら費用が増えるのか」「計画はどれくらい遅れるのか」という質問が最も多い部分です。

まずはこの現実を直視することが、法改正を乗り切るための第一歩となるのです。

2-1. デメリット①【4号特例の縮小】:ほぼ全てのアパートで「構造審査」が必須になり、コストと時間が増加

今回の法改正で、私たち不動産プレイヤー、特に木造アパートを建てようとしている初心者の方にとって、最もインパクトが大きいのがこの「4号特例の縮小」です。

少し専門的な言葉ですが、とても重要なので分かりやすく説明しますね。

これまで、あなたが建てようとしているような一般的な木造2階建てのアパート(延べ面積500㎡以下)は、「4号建築物」というカテゴリーに分類されていました。

そして、この4号建築物には「4号特例」という、いわば”特別なルール”が適用されていたのです。

これは、「建築士がきちんと設計するのだから、細かい構造部分の審査は省略しましょう」というものでした。

そのおかげで、私たちはコストを抑え、スピーディーに建築確認申請を通すことができていたのです。

ところが、2025年4月1日以降、この”特別なルール”が大きく変わります。

これまで4号建築物だった木造2階建ては、新たに「新2号建築物」という区分に変更されます。

そして、この「新2号建築物」には、4号特例が適用されません。

では、特例がなくなると、具体的に何が起きるのでしょうか。

答えは、これまで省略されていた「構造の安全性に関する審査(構造審査)」が必須になる、ということです。

これは、あなたのアパート計画に2つの具体的な負担を強いることになります。

- コストの増加

構造審査を受けるためには、「構造計算書」という、建物の安全性を数学的に証明する分厚い書類を作成しなければなりません。

当然、この書類作成は設計士の大きな手間となり、設計料に上乗せされます。

また、審査機関に支払う確認申請手数料も上がります。

実際に私のクライアントのケースでは、この構造関連の業務だけで数十万円の追加コストが見込まれています。 - 時間の増加

構造計算書の作成には相応の時間がかかります。

さらに、提出された書類を審査機関がチェックするのにも時間がかかります。

これまでは数週間で済んでいた確認申請のプロセスが、数週間から、ケースによっては1〜2ヶ月程度延長される可能性が出てくるのです。

融資実行や工事着工のスケジュールに、直接影響する可能性があるということです。

「誰の都合にも左右されない人生」を目指すアパート経営において、予期せぬコスト増と時間的ロスは最も避けたい事態でしょう。

あなたの計画するアパートが木造2階建て、あるいは200㎡を超える平屋建ての場合、この「4号特例の縮小」の影響を真正面から受けることになる、と覚えておいてください。

はい、承知いたしました。

ご指定の条件に基づき、目次構成「3. ピンチをチャンスに!法改正を味方につける3つのメリットと事業への活かし方」の記事本文を作成します。

3. ピンチをチャンスに!法改正を味方につける3つのメリットと事業への活かし方

前の章では、今回の法改正で避けては通れない「手間」と「コスト」という2大デメリットについて具体的にお話ししました。

「やはり、負担が増えるだけじゃないか」。

そう感じたかもしれません。

しかし、私が常々「東京大家塾」でお伝えしているのは、物事の表面だけを見てはいけない、ということです。

コストパフォーマンス(コスパ)やタイムパフォーマンス(タイパ)の悪化を嘆く前に、その裏側にあるリスクパフォーマンス(リスパ)の向上や、長期的なベネフィットに目を向けるべきなのです。

この章では、視点を180度変えて、今回の2025年 建築基準法 改正を、あなたのアパート事業を成功に導く「チャンス」として捉えるための3つのメリットを解説します。

このデメリットの裏側にある本質を理解したとき、あなたの事業計画はより強固なものになるでしょう。

3-1. メリット①:安全性・省エネ性能UPで「長期的に選ばれる物件」になる

前の章で解説したデメリットを思い出してください。

「構造審査」と「省エネ基準」への対応でコストが上がる、という話でした。

この追加コスト、本当にただの「出費」なのでしょうか。

私は、これを「将来への投資」だと考えています。

なぜなら、建物の「安全性」と「省エネ性能」は、これからの賃貸経営における最大の武器になるからです。

考えてみてください。

もしあなたが部屋を借りる立場なら、どちらのアパートを選びますか。

A:家賃は少し安いが、どんな構造か分からず、冬は寒い昔ながらのアパート

B:家賃は少し高いが、国の審査で安全性が証明され、冬暖かく夏涼しくて光熱費が安く済むアパート

多くの人が、長期的な安心と快適さを求めてBを選ぶのではないでしょうか。

実際に私のクライアントの一人は、法改正に先駆けて高い断熱性能を持つアパートを建築しました。

その結果、冬の内覧会で驚くべきことが起きたのです。

複数の物件を見て回っていた入居希望者が、玄関を一歩入った瞬間に「この部屋、なんだか暖かいですね」と呟き、その場で入居を決めたのです。

暖房をつけていないのに、です。

これは、高い断熱性能がもたらす「体感価値」が、家賃以上の魅力になった瞬間でした。

構造審査が必須になるということは、あなたの物件が「国の基準で安全性が証明されたお墨付き物件」になるということです。

省エネ基準をクリアするということは、「入居者の光熱費負担を軽くできる、家計に優しい物件」になるということです。

これらは、空室率の低下や家賃下落の抑制に直結します。

目先のコスト増は、5年、10年という長期的な視点で見れば、安定した収益を生み出すための極めて合理的な投資なのです。

3-2. メリット②:木造アパートの設計自由度が向上!デザイン性の高い建築も可能に

「規制が厳しくなる」と聞くと、何もかもがガチガチに縛られるようなイメージを持つかもしれません。

しかし、今回の法改正のもう一つの側面は「合理化」です。

つまり、技術の進歩に合わせて、無意味な規制を取り払い、より現実に即したルールへ変更する動きもあるのです。

特に木造建築においては、これが大きなメリットをもたらします。

その昔、木造アパートと言えば、似たようなデザインの2階建てがほとんどでした。

しかし、今回の改正によって、木造でもより自由で、デザイン性の高い建築が可能になります。

例えば、これまで木造では様々な制約があった「3階建て」や「中規模の建築物」の設計ルールが合理化されます。

これにより、あなたの土地の可能性を最大限に引き出す、魅力的な中層木造アパートを建てられる道が拓けるのです。

さらに注目すべきは、防火規定の見直しです。

これまでは、耐火性能を確保するために、せっかくの木の柱や梁を石膏ボードなどで全て覆い隠さなければなりませんでした。

しかし今回の改正では、一定の条件を満たせば、構造材である木材をあえて見せる「あらわし仕上げ」が可能になります。

これは何を意味するでしょうか。

そうです。

まるでカフェやデザイナーズホテルのような、木のぬくもりを活かしたお洒落な空間を、アパートで実現しやすくなるのです。

画一的な競合物件との圧倒的な差別化が可能になり、「ここに住みたい」と強く思わせる、付加価値の高い物件を創造できるチャンスなのです。

3-3. メリット③:高品質な建物は「資産価値」と「融資評価」で有利になる可能性

アパート経営は、「誰の都合にも左右されない人生」を実現するための事業です。

事業である以上、将来の「出口戦略」、つまり売却時のことも考えておく必要があります。

ここで、法改正対応のメリットが再び輝きを放ちます。

法改正によって手間とコストをかけて建てた「高品質な建物」は、あなたの貴重な資産を守り、さらに育ててくれるのです。

まず、将来の「資産価値」が維持されやすくなります。

考えてみてください。

10年後、あなたの物件を売却する場面を想像してみましょう。

買主にとって、「2025年の新基準に適合している」という事実は、非常に大きな安心材料です。

「構造の安全性が客観的に証明されている」「省エネ性能が高く、今後も競争力がある」という公的なお墨付きは、中古市場において絶大な信頼性を生みます。

結果として、物件の価値が下がりにくく、より有利な条件での売却が期待できるのです。

次に、金融機関からの「融資評価」で有利に働く可能性があります。

金融機関が融資で最も重視するのは、事業の安定性と担保価値です。

法改正に適合した物件は、長期的に高い入居率を維持し、安定したキャッシュフローを生み出す可能性が高いと評価されます。

これは、事業の安定性が高いと見なされ、融資審査においてプラスに働くでしょう。

プロジェクト・マネジメントの観点から見ても、初期投資を適切に行い、将来のリスクを低減させる計画は、高く評価されるべきものなのです。

つまり、法改正への対応は、目先の負担であると同時に、あなたの事業の根幹である「資産価値」と「信用力」を盤石にする、極めて重要なステップと言えるでしょう。

承知いたしました。

ご指定の条件に基づき、【4. 【実践】法改正を乗り切る!初心者投資家が今すぐやるべき3ステップ】の記事本文を作成します。

4. 【実践】法改正を乗り切る!初心者投資家が今すぐやるべき3ステップ

これまでの章で、2025年 建築基準法 改正の全体像、そしてデメリットの裏にある大きなメリットについて理解していただけたかと思います。

しかし、知識はそれだけでは力になりません。

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉があります。

法改正という歴史的変化を前に、ただ漠然と不安なまま経験するのではなく、知識を具体的な「行動」に変えてこそ、賢者への道が拓けるのです。

この章では、あなたが得た知識を実践に移すための、極めて具体的な3つのステップをお伝えします。

このステップを一つひとつ実行することで、法改正という荒波を乗りこなし、「誰の都合にも左右されない人生」を実現するための羅針盤を手にすることができるでしょう。

4-1. ステップ①:自分の建築計画が「新基準の対象か」を再確認する

まず、あなたがやるべき最初の、そして最も重要なステップは、自分の計画が新ルールの対象になるのかどうかを、正確に把握することです。

「たぶん対象だろう」という曖昧な認識では、精度の高い事業計画は立てられません。

ここで、簡単な自己診断をしてみましょう。

あなたの計画は、以下のどれかに当てはまりますか。

?

- 計画は、木造2階建て以上のアパートですか?

- 計画は、木造平屋建てで、延べ面積が200㎡(約60坪)を超えますか?

- 建築確認申請の提出予定日は、2025年4月1日以降ですか?

このいずれか一つでも「YES」であれば、あなたの計画は新基準の対象です。

特に、2階建ての木造アパートを計画している初心者の方は、ほぼ100%対象になると考えてください。

その昔、私のクライアントにこんな方がいました。

「うちは平屋だから大丈夫ですよ」と安心しきっていたのですが、念のため設計士に確認したところ、計画上の延べ面積が210㎡だったことが判明したのです。

たった10㎡、坪数にして約3坪の違いで、彼は4号特例の縮小という影響を真正面から受けることになったのです。

このように、自己判断は非常に危険です。

このステップの目的は、あなたの計画が「新基準のど真ん中にいる」という事実を、まずあなた自身が明確に認識することなのです。

4-2. ステップ②:建築士への「相談・質問リスト」を準備する

自分の立ち位置が明確になったら、次のステップは専門家であるパートナー、つまり設計を依頼している建築士との対話です。

しかし、ただ「どうなりますか?」と漠然と聞くだけでは、欲しい情報は引き出せません。

あなたが事業の主体者として、的確な判断を下すためには、的確な質問を投げかける必要があります。

そこで、私が実際に「東京大家塾」の塾生に渡している「建築士への相談・質問リスト」をあなたにも共有しましょう。

このリストを持って、次の打ち合わせに臨んでください。

【建築士への相談・質問リスト】

- コストについて:

「今回の法改正対応(構造計算書の作成、省エネ基準適合)で、設計料や申請手数料は、具体的に総額でいくら増加しますか?。内訳も教えてください」 - 期間について:

「構造審査にかかる期間として、何ヶ月を見込んでいますか?。それが原因で、全体のスケジュール(着工、竣工)はどれくらい遅れる見込みでしょうか?」 - 省エネ性能について:

「私たちの計画では、どのレベルの省エネ基準(例:ZEH-M Oriented、誘導基準など)を目指すのが、コストと物件価値のバランスで最も合理的でしょうか?。それぞれの追加コストと、入居者へのメリットを比較して説明してください」 - 設計の自由度について:

「前の章で学んだ、木材を”あらわし”で見せる設計など、法改正によって可能になった新しい設計手法を、私たちの計画に取り入れることはできますか?。その場合のメリットと追加コストを教えてください」 - 最終デッドラインについて:

「もし仮に、あらゆる手段を尽くして旧基準(2025年3月31日までの申請)に間に合わせるとしたら、私たちはいつまでに、何を最終決定すれば良いですか?。その場合の現実的なリスクも教えてください」

これらの質問リストは、単なる確認作業ではありません。

あなたが、コストパフォーマンス(コスパ)やタイムパフォーマンス(タイパ)だけでなく、長期的なリスクパフォーマンス(リスパ)まで考慮している、主体的な事業家であることを建築士に示すための、いわば武器なのです。

プロジェクト・マネジメントの観点からも、このような明確なコミュニケーションが、事業成功の鍵を握るのです。

4-3. ステップ③:追加コストと期間を織り込んだ「事業計画」に見直す

最後のステップは、これまでのステップで得た具体的な情報を、あなたのアパート事業の設計図である「事業計画」に落とし込むことです。

これが最も頭を使う部分ですが、ここを乗り越えれば、あなたの計画は格段に現実的で強固なものになります。

見直すべきポイントは、大きく分けて「資金計画」と「スケジュール」の2つです。

1. 資金計画の見直し

ステップ②で明らかになった追加コスト(設計料、申請手数料、追加の建材・設備費など)を、どう捻出するかを決めなければなりません。

自己資金から補填するのか。

それとも、金融機関からの融資額を増やすのか。

もし融資額を増やすのであれば、返済シミュレーションもやり直す必要があります。

月々の返済額はいくら増えるのか。

その結果、目標としていたキャッシュフローは確保できるのか。

この数字と向き合う作業を、絶対に疎かにしてはいけません。

2. スケジュールの見直し

建築確認申請にかかる期間が1〜2ヶ月延びるのであれば、それに伴い、着工日、竣工日も後ろにずれます。

これは、家賃収入が発生するタイミングが遅れることを意味します。

あなたの事業計画では、竣工後、何ヶ月で満室になる想定でしたか。

その家賃収入が入ってくるまでの期間、土地の固定資産税や融資の返済(つなぎ融資の金利など)を支払い続ける体力はありますか。

収入なき支出の期間が延びることのリスクを、具体的に計算し、計画に織り込むのです。

私の主宰する「東京大家塾」では、事業計画を「楽観シナリオ」と「悲観シナリオ」の複数パターンで作成することを常に推奨しています。

今回の法改正は、まさにあなたの計画のストレステスト、つまり「悲観シナリオ」を現実的に検討する絶好の機会なのです。

この見直し作業を通じて、あなたの事業計画は、絵に描いた餅から、風雪に耐えうる強固な建築物へと進化していくでしょう。